明日発売の新刊レビュー

「団地」という都会と田舎の中間点で『サザンウィンドウ・サザンドア』石山さやか

小林聖

マンションになくて、団地にある小さな地縁

都市部、都会というもののひとつの特徴として「地縁が薄い」ということが挙げられることがある。

もちろん都会にも地縁はあるが、地方からやってくる人が多く、ひとり暮らしも多いため、自然と土地の結ぶ縁は地方に比べて少なくなる。

良くも悪くも、隣に住んでいる人の顔を知らない暮らしが都会では多い。

そういう意味では、「団地」というのは都会と地方の中間地点のような場所といえる。「団地という概念」といった方が正確かもしれない。

「団地」という言葉には雑多さがある。老人から子どもまでさまざまな世代が暮らす場所であり、マンションよりも世帯同士の交流があるイメージだ。

そして、その敷地は住民以外が踏み入れてもある程度受け入れられるような公共性がある。都市的な印象でありながら、同時に地方的な地縁、ゆるやかな共同体の性質が「団地」というフレーズには内包されている。

明日、1月7日に発売される石山さやか氏の『サザンウィンドウ・サザンドア』には、そんな団地の不思議な距離感が描き込まれている。

雑多な世代の交差点としての団地

『サザンウィンドウ・サザンドア』は、団地で暮らすさまざまな人々の暮らしをテーマにしている。

第1話「今年の花火」では団地に引っ越してきたばかりの新婚夫婦の小さな喧嘩が、第2話「おまつりトライアングル」では幼なじみと新しい友人の間で人間関係に悩む女子中学生が、第5話「会長を待ちながら」では自治会長不在で行われる老人たちのクリスマス会の顛末が描かれる。

団地に暮らす多様な人々の物語は「さまざまな世代がそれぞれに悩みや思いを抱えながら生活している」という当たり前のことを、どこかユーモラスに、優しく気づかせてくれる。

面白いのは、どの物語でも「ご近所」的な人間関係がポイントになっていることだ。

「おまつりトライアングル」や「会長を待ちながら」のように同世代にフォーカスするものもあれば、ダンス少年と日舞が趣味のおばあさんのふとした出会いを描いた第3話「ババアは」のように世代を超えての交流も少なくない。

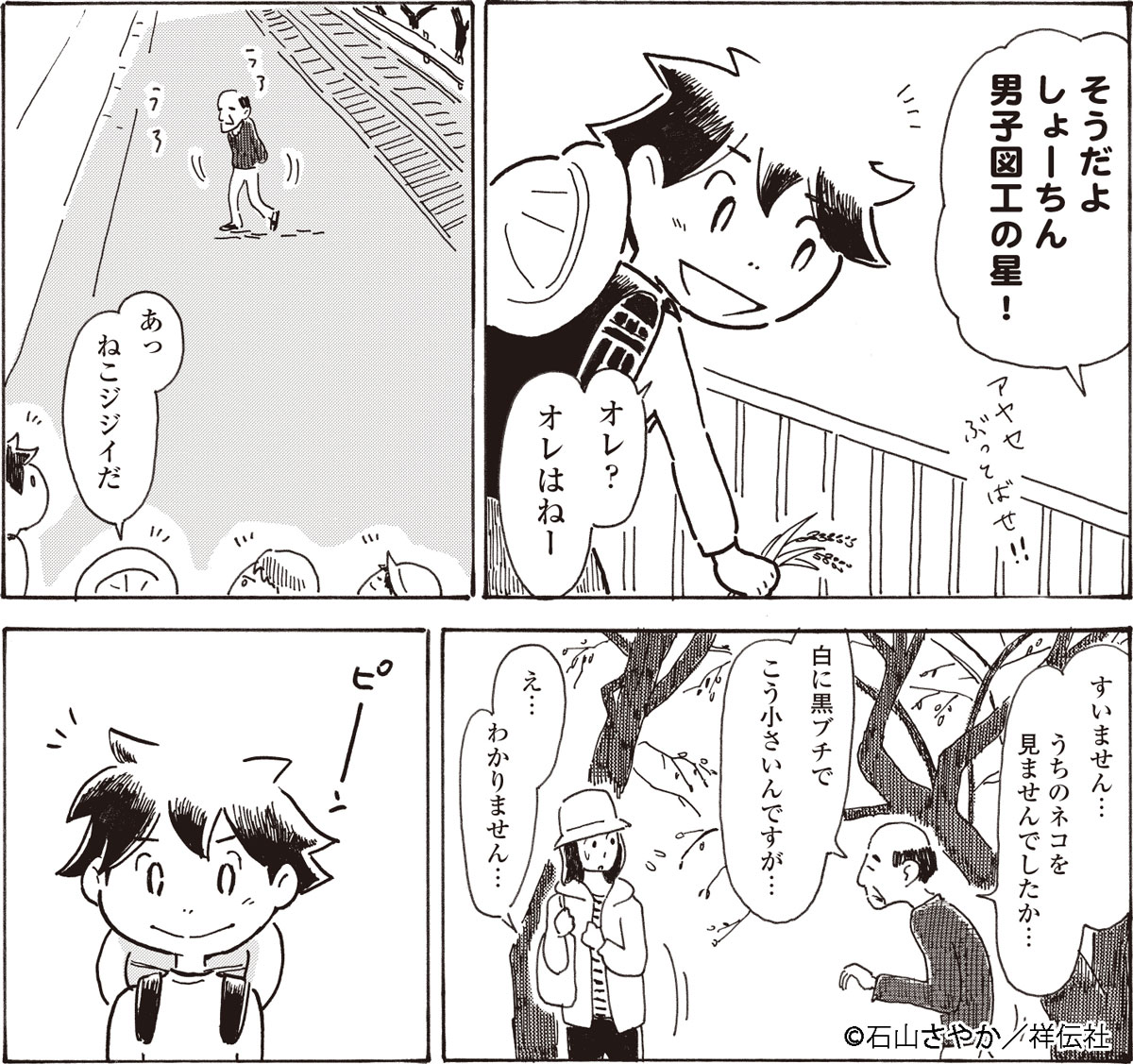

「ご近所の誰々さん」という距離感が本作では団地の景色として端々で描かれる。第8話「ご近所マップをつくろう」でちょっと出てくる「ねこジジイ」はその後の第11話「猫魔女の弟子」でも姿を見せていたり

そうしてスポットを当てられた人々の生活は、子どもの頃を思い出したり、同世代に共感したり、老人を「自分たちの未来の姿」として感じたりさせてくれる。

『サザンウィンドウ・サザンドア』は、そういう小さな共同体としての団地を見せてくれるのだ。

団地という、遠きにありて思ふもの

そして、この物語は団地に故郷のような場所としても描いている。

たとえば「猫魔女の弟子」。この話は野良猫にエサをあげるおばさんと女子高生の交流を描いたものだ。

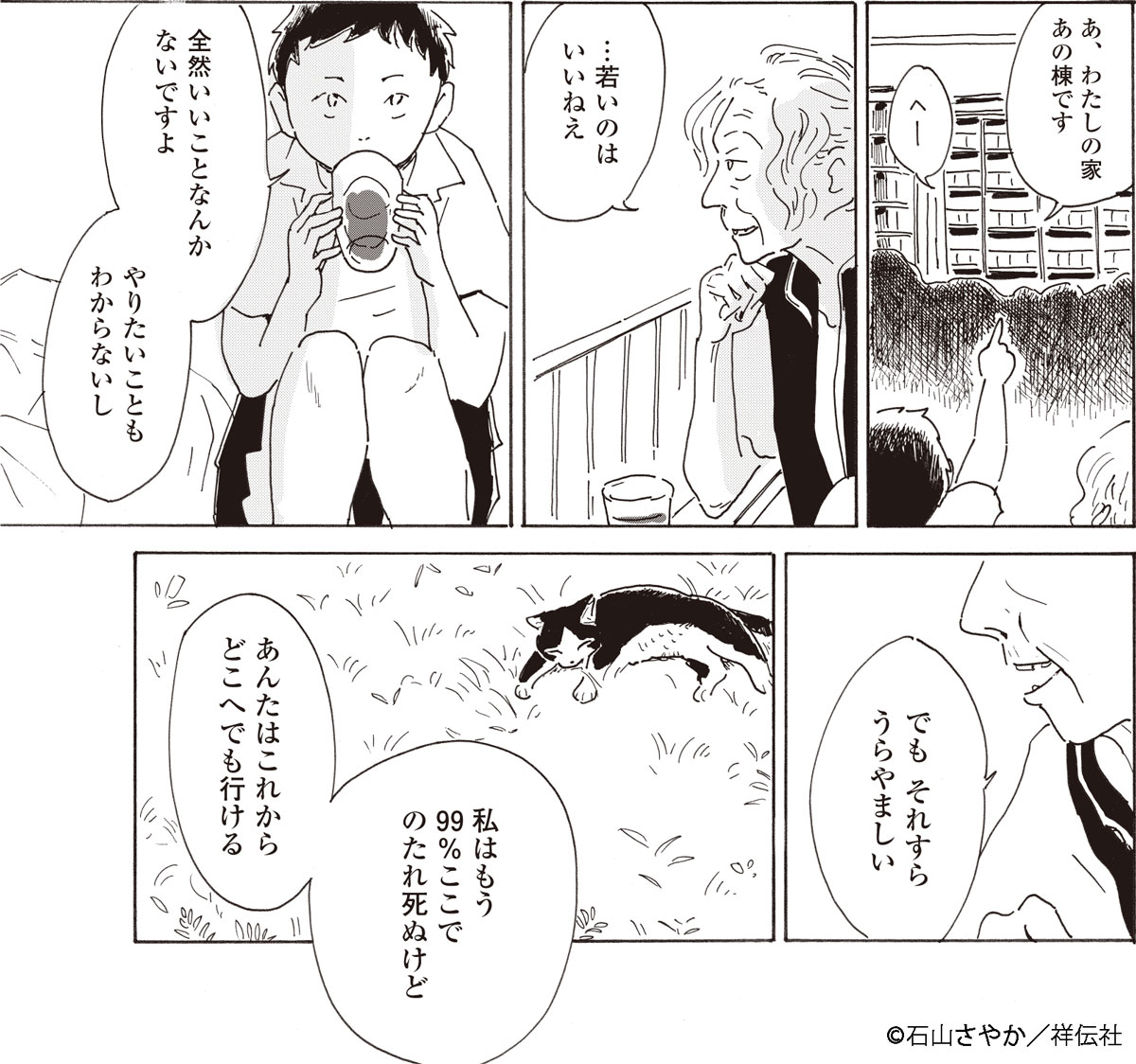

やりたいことを見つけられず進路を選べない女子高生と、団地でのたれ死ぬだろうと語るおばさんは、野良猫の世話を通じてつながっていく。

女子高生の若さを眩しそうに語るおばさん。だが、女子高生にもまた「まだどこにも行けない」閉塞感がある

そんなある日、2人が世話をしていた子猫がカラスに襲われて大けがをする。病院に連れて行った2人は「私が飼えたら良かったのに」とつぶやくように語り合う。

おばさんの「飼えたら」は「もう住むところを新しく選べない」であり、女子高生の「飼えたら」は「まだ住むところを選べない」という無念といっていい。

もうどこにも行けないおばさんとまだどこにも行けない女子高生が、団地という場所で交わっている。それは田舎の閉塞感にも似ている。

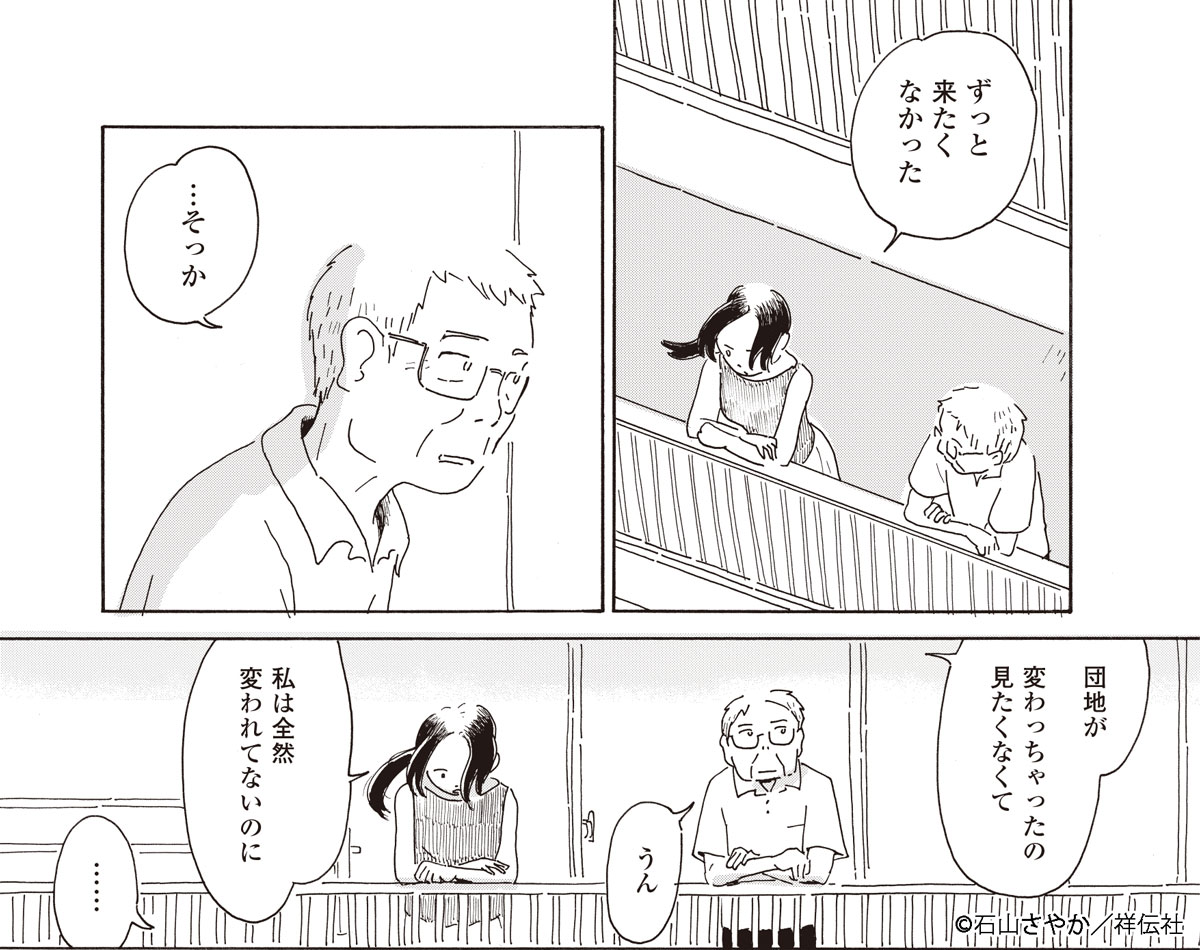

収録最終話「わたしの団地」では、かつて過ごした団地のある街を訪れた女性の姿が描かれる。団地は建て替えられ、記憶の中の街の面影はない。新しくなった団地に今も住まう父だけが、思い出と現実をつなぐ。

父娘の対話は、変わってしまったものへの寂寥感とともに、変わっていくことを恐れないことを教えてくれる。

人も街も変わっていく。そこから自分ただひとり取り残されたような思いから、ふるさとである団地に帰ることを避けていた美晴

そこで描かれる団地は、まさに「遠きにありて思ふもの」だ。懐かしく温かいが、同時にいつか旅立つべきゆりかごでもある。

団地に住んだことのないにも関わらず、『サザンウィンドウ・サザンドア』にどこか懐かしい温かさを感じるのは、そういうふるさとのような距離感と人々の営みが描かれているからだろう。

祥伝社 (2017-01-07)

売り上げランキング: 12581

©石山さやか/祥伝社